《 生成AI × ゲーム業界 》 “命を使う”AI活用への模索と問い

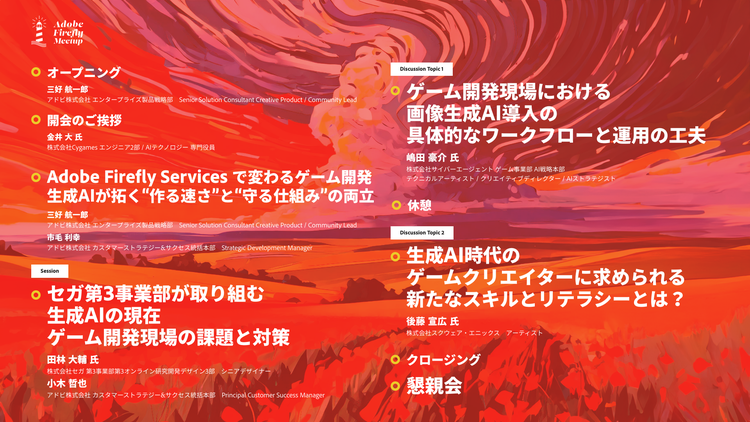

2025年6月11日、アドビ東京オフィスのPanorama Squareにて、「Adobe Firefly Meetup 2025 EXTRA《ゲーム業界篇》〜ゲームスタジオが語る 生成AI×ゲームクリエイティブのリアル」を開催しました。

本ミートアップは、生成AIがゲーム制作にもたらす可能性を深掘りし、業界全体での課題解決を模索する場として今年も開催され、国内大手ゲーム会社の生成AI担当役員、生成AI推進リーダー、Chief Design Officer、クリエイティブディレクター、テクニカルアーティストなど、多岐にわたるメンバーが集まり、熱量のこもった知見の交換が行われました。本記事では、当日のディスカッションから得られた気づきや課題、参加者の声をご紹介します。

もくじ

- 開催背景と目的

- 生成AIとゲーム業界:見解と洞察

- 《 ディスカッション 1 》

- 《 ディスカッション 2 》

- “アセット爆発”時代に、生成AIで応える

- 参加者の声と振り返り

- 考察と今後の展望

- まとめ

開催背景と目的

生成AIの実用フェイズが進む中で、ゲーム制作の現場ではツールやワークフロー、チーム構成の再設計が求められています。アセット制作の効率化だけでなく、AI生成物の信頼性や“人間の意図”との共存、そしてユーザーとの向き合い方まで、課題は多層的です。

こうした現場のリアルな知見を共有し、今後の共創に向けた実践的なヒントを得るため、本ミートアップでは、以下の3つのテーマを中心に参加者による熱いディスカッションが展開されました。

- 制作ワークフローにおける生成AIの統合と自動化の可能性

- 現場に浸透させるためのチーム設計・リテラシー変革の工夫

- ユーザーとの関係性と信頼を築く“使い方”の再考

今回は、セガ、サイバーエージェント、スクウェア・エニックスの実践者が登壇し、各社の試行錯誤や最新の活用事例を共有。会場は、日頃は明かされにくい“本音”と“工夫”にあふれる熱量の高い対話の場となりました。

冒頭に登壇した株式会社Cygames エンジニア2部 / AIテクノロジー 専門役員 金井 大 氏は、次のように参加者に呼びかけました。

「生成AIは多くのゲームスタジオが取り組んでいるテーマですが、知見をオープンに共有できる場はまだ少ないのが現状です。だからこそ、こうしたクローズドな場で、前回よりも一歩踏み込んだリアルな課題や挑戦を語り合うことが、現場に持ち帰れる学びにつながると感じています。」

リアルな課題や挑戦の共有を呼びかける株式会社Cygames 金井 大 氏

金井氏は、一歩踏み込んだ実務に直結する情報を共有し、次の一歩につなげる場として、本イベントを生かすことを強調しました。

生成AIとゲーム業界:見解と洞察

本ミートアップの核心とも言えるディスカッションパートでは、2つのテーマを軸に、ライトニングトークとグループディスカッションが展開されました。それぞれのテーマにおいて、ディスカッションリードと、参加者による対話を通じて深い洞察が得られました。

《 ディスカッション 1 》

ゲーム開発現場における画像生成AI導入の具体的なワークフローと運用の工夫

ディスカッションリードの株式会社サイバーエージェント 嶋田 豪介 氏

ディスカッションリード:

嶋田 豪介 氏|株式会社サイバーエージェント ゲーム事業部 AI戦略本部 テクニカルアーティスト / クリエイティブディレクター / AIストラテジスト

ディスカッション概要:

本ディスカッションでは、自ら率いる「AI戦略本部」で10社以上の子会社を横断的に支援する嶋田氏がリードとなり、画像生成AIが実際のゲーム制作現場にどう導入されていくのか、その運用や課題、そしてツールとして定着させていくための工夫について掘り下げました。

冒頭、嶋田氏は次のような現場の実態を共有しました。

- 生成AIの“ガチャ性”や再編集不可な出力形式がハードルとなっており「使いこなせない」現場が多数

- 一方で「便利になるなら使いたい」という現場の声も明確に存在している

嶋田氏は、自身が実践する制作フローを例に 「人間の意思が宿った生成フロー」こそが定着の鍵 であると語りました。

嶋田氏は、10年以上にわたりゲーム開発のアートディレクションを担ってきた経験を踏まえ「生成AIが現場で本当に活きるためには、コンテンツに"クリエイターが命を使っている感じが宿る"こと、すなわち創作的寄与の最大化と制作過程の可視化が不可欠 」 と語ります。

表面的な効率化だけでなく、創作に対する納得感や責任感を保ったままAIを組み込むことが、現場への定着の鍵だと強調しました。

グループディスカッションの主な意見:

嶋田氏の問題提起を受け、参加者たちからそれぞれの立場や課題感に応じた具体的な提言が共有されました。

- 統合されたワークフロー環境の必要性

- ツールの乱立により、制作フローが分断されている現状が報告されました。生成から編集・管理までを一貫して行える、統合ツールの構築と、高スペックなローカル環境の整備が重要であるという意見があがりました。

- AIリテラシーの底上げと巻き込みの工夫

- まずは社内に生成AIの価値を“体験”として理解させることが必要との意見が共有されました。特に「面倒な作業をAIに任せる」といった導入の動機づけや、高品質な社内事例の見せ方が、リテラシー向上と社内展開の鍵になるとされました。

- 安心して試せる環境整備

- ユーザーからの拒否反応や著作権懸念への対策として、“安全なモデル”+“自動チェック”機能を備えた環境の必要性が語られました。また、小規模でも始められる価格設定があれば、社内での試行がしやすくなるという声もあがりました。

- 専任チームと経営のコミットメント

- 生成AI導入を本格化させるためには、兼務ではなく専任の横断チームが不可欠との指摘がありました。また、初心者でも扱えるUIや日本語化の重要性についても言及されました。トップからのメッセージが現場の行動を変える、という現実的な視点も共有されました。

- 中間成果物の可視化とAIアシスタントの進化

- 「まずは既存アセットの差し替えから始める」という現実的な導入案のほか、生成過程で得られる中間成果物や構造情報を明示的に扱えるAIアシスタントの必要性が提案されました。承認や共有のフローを記録に残せる設計も期待されています。

ゲーム制作領域における生成AIの現在について意見交換

嶋田氏による総括:

「AIに求められるのは“知性”と“人間らしさ”。最終的には“自分の分身エージェント”を目指していくことになるかもしれません。」

現場の創造性を損なわずに、効率と品質の両立を目指す。そのために必要なのは、“使命感”のこもった活用と、現実に即した運用工夫でした。

今後のゲーム制作において、生成AIが“誰のために、どのように”使われるべきか。その問いに向き合う、実務者ならではの深い議論が交わされた時間となりました。

《 ディスカッション 2 》

生成AI時代のゲームクリエイターに求められる新たなスキルとリテラシーとは?

ディスカッションリードの株式会社スクウェア・エニックス 後藤 宣広 氏

ディスカッションリード:

後藤 宣広 氏|株式会社スクウェア・エニックス アーティスト

ディスカッション概要:

スクウェア・エニックスでリードアーティストを務める後藤氏は、生成AIの活用が進む現在において「人がつくる意味」や「ユーザーとの向き合い方」こそが、これからのゲーム制作における本質的な「問い」だと語りました。

冒頭では、生成AIのスピードと拡張性を活かしつつ「AIは意思を持たない」「最終的な判断と責任を担うのは人間である」という立場から、以下のようなキーワードを提示しました。

- “意図のある構図”と“見せたい世界観”を先に決める

- AIは“素材”であって、“答え”ではない

- 技術ではなく、価値判断こそが人間の本領

こうした視点から、生成AIに向き合う際に求められるのは「リテラシー」よりも「思想」なのではないか、という視座が参加者に投げかけられ、議論の出発点となりました。

グループディスカッションの主な意見:

後藤氏の提起を受けて、参加者たちはAI時代における3Dグラフィックスの開発フロー効率化や、クリエイターの役割、スキルの再定義、リテラシーの変革について活発に議論を交わしました。

- 「ユーザーとの共創」がリテラシー変革を加速させる鍵に

- 将来的に3Dモデル制作における大幅な作業削減が期待できるのではという大胆な視点が提示されました。その中でも注目されたのは、生成AIを介したユーザーとの「対話的なコンテンツ創出」。実際のゲーム開発事例として、ユーザーからの反応を受けてイラストレーターが描き直すプロセスが紹介され、生成AIが“共創の媒介”として機能しうる未来像が浮かびあがりました。

- 生成AIと“協働”する時代へ:仮モデル制作はすでに自動化フェイズに

- 生成AIが3Dモデルや背景制作の初期段階をすでに担えるレベルに達していることが共有されました。最終的な仕上げは人の手が必要とされる一方で、AIとの役割分担が明確化し、単なる“補助”ではなく“協働者”として向き合うフェイズに入っているとの示唆がありました。

- プロシージャル生成 × 生成AI:3Dモデリングの“現実的な近道”とは?

- 3Dモデル制作における生成AIの実装手法として「プロシージャル生成とのハイブリッド」が有効との意見が共有されました。たとえばクルマの側面画像をAIで生成し、そこから立体化をプロシージャルモデリングに担わせることで、精度とバリエーションの両立が可能になるという具体的なアイディアが提示されました。今ある制作環境に現実的に組み込みやすいアプローチとして注目されます。

- 3D開発フローの効率化は“見えない部分”にこそ生成AIの力を活かす

- 3D制作における生成AIの活用余地として、特に「側面・背面画像の補完」への関心が高まりました。キャラクターやオブジェクトの360度回転画像制作に生成AIを応用することで、従来手作業だった工程を効率化できる可能性があると議論されました。また、AI活用の透明性確保には業界団体などの旗振りが必要との意見もあがりました。

- AI時代にこそ問われる“審美眼とディレクション力”の価値

- 生成AIによる効率化が進む一方で、「何が良いかを見極める力」や「方向性を示すディレクション力」が今後ますます重要になると議論されました。背景やプロップ制作では、Houdini × 生成AIの組み合わせによる可能性も指摘される中で、最終的な価値を決めるのはやはり人間の目と判断であるという視点が共有されました。

開発者視点と消費者視点をともにワクワクできるベクトルへ

後藤氏による総括:

「今回のテーマは、自分自身が“参加者として聞きたい”ほど意義深いものでした。AIの活用を模索する一方で、特に“絵的な領域”ではまだ多くの課題を感じており、足踏みしている部分もあります。今日の議論で得られた学びを、次につなげていきたいと考えています。」

AIの活用が2Dから3D領域にも広がる中、どの部分をワークフローに安全に組み込めるか、各社の事例や希望を共有しながら具体的な手法を探る意見が出されました。

また、著作権や雇用の懸念といった反応を前提にしながらも、時代ごとに変わる価値観に対応するリテラシーの必要性が共有され「AIと共に働く力」「判断を委ねる線引き」「ツールの使い方とその意味づけ」など、新たなスキルの重要性が浮き彫りになり、現場の葛藤と展望が率直に交わされた、学び深い時間となりました。

“アセット爆発”時代に、生成AIで応える

“作る速さ”と“守る仕組み”を両立するゲーム制作のための新しいワークフロー設計

アドビからは、API活用で自動化と統制を両立させる仕組みによって、制作現場の効率と安心を同時に実現する提案をしました。

現代のゲーム開発において、もはや避けて通れない課題となっているのが「アセット爆発」です。

開発の現場では、10万点を超えるアセットや情報を日々管理し、さらに関係部門との合意形成や再利用性の確保にも追われています。

「作るより、さばく方が難しい」と語られるほど、この現実は深刻です。

こうした現場の声に対し、私、アドビ エンタープライズ製品戦略部 三好 航一郎とアドビ カスタマーストラテジー&サクセス統括本部 市毛 利幸が提示したのが、Adobe FireflyやPhotoshopの機能をAPI経由で利用できる「Adobe Firefly Services」を活用したワークフローの再設計です。

“作る速さ”と“守る仕組み”を両立するワークフロー設計

Demo 1:100枚のカードデザインを30分で作成

まずご紹介したのは、架空のゲームのカードデザインのバリエーション作成を飛躍的に時短し、生成関連情報を自動記録するデモです。

架空のゲームのカードデザインバリエーション

- Google スプレッドシートで管理されたキャラクター画像、HPなどの各種パラメーター、説明文などの属性情報をもとに、自動でカード画像を作成

- カード画像は、Photoshopテンプレートを用いて、Adobe Firefly ServicesのGenerate Image API、Apply PSD Edits APIで一括処理

- 作成時に用いたプロンプト、生成したカードに対する承認フラグ、カードデータの保存先URLなどをGoogleスプレッドシートに自動記録

結果として、100枚のカードデザイン作成作業が、わずか30分で実現できました。

Adobe Firefly Servicesを用いてデザイン量産と成果物の管理ガバナンスを両立するツールを開発

これにより、デザイナーとアートディレクターが同じワークフロー上で効率とガバナンスを両立できる仕組み化が明快に示され、参加者の関心を集めました。

Demo 2:アイディアが新鮮味を失う前に、ビデオコンテを5分で作成

続いてご紹介したのは、企画初期段階のアイディエーションやコンセプトメイキングで活躍するビデオコンテ作成ソリューションです。

すばやく映像化することで企画初期段階のコミュニケーションを加速

- CSVファイルに書かれた各カットシーンの説明文と、1枚の参照画像を元にAdobe Firefly ServicesのGenerate Image APIとGenerate Video APIでカットシーン画像と、生成したカットシーン画像を起点のキーフレームとした動画を自動生成

- 複数の動画を自動連結し、場面展開のあるビデオコンテを瞬時に作成

- さらにAdobe Express SDKとの連携で、ロゴやテキスト、BGMの追加も数分で完了

Adobe Firefly Servicesを用いてビデオコンテ作成ツールを開発

これにより、従来は何日もかかっていた初期の合意形成プロセスを“分単位”で高速化することが可能となり、プロトタイピングやアイディエーションの大幅な短縮が実現されます。

PoCからはじめる第一歩

こうした事例を踏まえ、三好から「開発パイプラインに Adobe Firefly Services をどう組み込むか、PoC(概念実証)から検討していただくと導入イメージがつかみやすい」と示唆。市毛も「生成のたびにコストが見える化されるので、社内稟議にも強い」と補足しました。

アセット管理、初期合意形成、品質統制──これまで分断されていた一連の業務が、Adobe Firefly Servicesによってひとつの滑らかなプロセスに統合されつつあります。

もし、少しでも「自社でも活用できそう」と感じていただけたなら、ぜひお気軽に貴社担当者までご相談ください。

※ Adobe Firefly Servicesは、エンタープライズ企業向けのAdobe Firefly拡張サービスです。

参加者の声と振り返り

ミートアップを通じて得られた気づきと感想

今回のミートアップでは、ゲーム業界における生成AI活用のリアルな現場感と、多様な視点が交わされました。参加者からのフィードバックには、多くの学びや気づきが詰まっています。

- 「同じ業界の皆さんとご一緒できたので、今回も圧倒的な知見や刺激が得られ、濃密な時間を過ごさせていただきました」

- 「他社とのディスカッションはとても有意義でした。特に3D活用の事例やワークフロー導入の課題など、共通の悩みを共有できたことが大きかったです」

- 「センシティブな議題にも関わらず、非常にオープンで実りある議論ができました」

- 「“まさに手を動かし悩んで乗り越えている”同志たちの生の声が聴けたことで、次のアクションに向けたヒントを多く得られました」

- 「この知見をもとに、社内でのAI利用促進に取り組んでいければと思います。引き続きこのような機会があることを期待しています」

このような振り返りの声からも、参加者同士の知見共有と対話の機会が、今後の社内展開や業界内での連携促進に貢献する可能性が感じられました。

講演を行う株式会社セガ 田林 大輔 氏

考察と今後の展望

生成AIと“現場のリアル”をつなぐ場として

今回のミートアップでは、ゲーム開発の第一線で生成AIを試行錯誤する実務者たちが集い、技術的な工夫から組織内の浸透課題まで、幅広くリアルな視点が交わされました。

とりわけ印象的だったのは、効率化だけでは語れない「創造の責任」や「人間らしさ」に関する問いかけが、参加者の共感と議論を呼んだことです。

生成AIは、単なるツールにとどまらず、制作の哲学やチームの在り方、ユーザーとの向き合い方にまで影響を与える存在へと変化しています。だからこそ、実務視点での経験や失敗談を含むナレッジの共有は、業界全体の成熟に不可欠であると、改めて実感しました。

次に向けた視点とアクション

今後は、PoCフェイズを超えた定着に焦点を当て、ワークフローへの具体的な組み込み方、チームのリテラシー醸成、プロジェクトマネジメント上の勘所など、より実践的なテーマに踏み込んだ情報交換を進めていく予定です。

また、参加者からも「ディスカッションの時間が足りなかった」「もっとみなさんの話を聞きたい」という声が多く寄せられたことを受け、次回は議論の深化や交流の機会をさらに充実させる構成を検討しています。

まとめ

生成AIは、ゲーム業界において、創造と効率の両立を目指す上で、これまでにない革新をもたらしています。本ミートアップで得られた学びが、各社の次の挑戦に活かされ、より豊かなゲーム体験の創出へとつながっていくことを願っています。

次回のミートアップで、また新たな実践と気づきを共有できることを楽しみにしています。