大塚商会の生成AI全社導入。9カ月の検証で到達した成功論とは

生成AIは、要約や文章作成を助けるだけでなく、日々の業務そのものを大きく変え始めています。便利さに期待が集まる一方で、セキュリティやガバナンス、活用の定着方法といった新たな課題も浮き彫りになっています。

無償サービスのリスク、利用ツールのブラックボックス化、生産性格差の広がり――こうした懸念を克服しなければ、本当の意味で成果を引き出すことはできません。

2025年8月、ウェスティンホテル東京で開催された Gartner Digital Workplace Summit 2025。アドビはPlatinum Sponsorとして登壇し、注目を集めました。そのセッションで紹介されたのが、大塚商会による「Acrobat AI Assistant」の全社導入事例です。

生成AIを活用する上で直面する現実の課題と、それに正面から向き合う取り組み。その知見から、これからの企業が学べるヒントをお届けします。

9カ月の検証を通じて利用環境を整備

「定型業務はAIに任せ、人間はより付加価値の高い仕事に集中する」。これは大塚商会が掲げる生成AI活用のビジョンです。営業担当者を例にとれば、提案活動の多くはRFP(提案依頼書)や要件定義書の読み込みに時間を費やしています。もしその負担を削減できれば、浮いた時間を提案内容の磨き込みやお客様との対話に充てられるようになります。

同社はこの理想を実現するため、約9カ月をかけて段階的に各社AIの検証を進めました。ユースケースの精査やセキュリティリスクの洗い出し、投資対効果を測定する仕組みづくりなどを着実に実行。とくにガバナンス面では「未承認の無償AIツールは禁止」というルールを策定し、サービスの安全性を厳格に評価する体制を整えました。

さらに、活用の定着を後押しするために各部門に「AIエージェント」と呼ばれる推進担当者を配置。現場から活用アイデアを掘り起こし、全社に発信するハブとして機能させました。こうして“活用巧者”の知見を組織全体で共有し、誰もが生成AIの恩恵を享受できる環境を整え、早期の普及と定着を目指しています。

さまざまな業務で利用が進む「AIアシスタント」

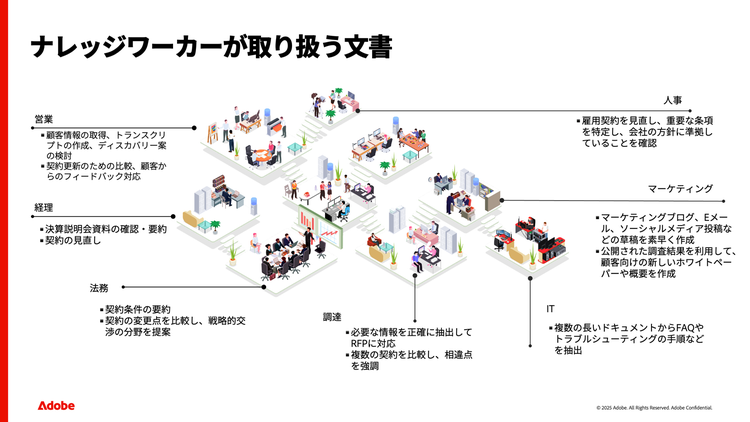

そして今年、大塚商会が全社的に採用した生成AIサービスが、アドビの「Acrobat AIアシスタント」です。ナレッジワーカーが日常的に向き合う膨大な文書を対象に、要約や要点抽出、関連情報の提示を行い、文書理解を一気に効率化します。

同社は、情報が外部に送信されない仕組みや、 AIが生成した回答の根拠を原文にマーキングしてハルシネーションを抑制するアトリビューション機能を高く評価しました。セキュリティ面でも大塚商会は、Acrobat AIアシスタントが対象ドキュメント内で処理を完結することから情報流出リスクが低いと評価。さらに、従来から使い慣れたAcrobat上で動作するため、新しいツールを導入する必要がなく、教育コストや運用負担がほとんどかからない点も大きな決め手でした。

その効果は、営業・マーケティング、エンジニア、バックオフィスといった各部門にすでに広がっています。

営業・マーケティング部門

営業担当者やマーケティング担当者は、RFPや要件定義書、顧客のIR資料や業界レポートなど、数十から数百ページに及ぶ多様な文書を短時間で正確に理解することが求められます。しかもこれらはPDFだけでなく、WordやPowerPointといった形式で受け取ることも多く、従来はフォーマットごとに対応が煩雑でした。

Acrobat AIアシスタントは、PDFはもちろんPowerPointやWordファイルも自動的に処理し、要約や要点抽出、関連情報の提示を行います。特に複雑な段組み表が含まれるIR資料や100ページを超える大容量文書も正確に解析でき、最大600ページ・100MBまで、さらに10ファイルを横断して扱えるため、営業先の資料比較や提案準備を飛躍的に効率化します。

加えて、回答とともに文や段落レベルの根拠を明示するため、顧客への説明や提案の裏付けが容易です。生成AIで懸念されがちなハルシネーションを抑制しながら、信頼性の高い顧客対応を実現します。AdobeのAI倫理ガイドラインに準拠し、顧客データは学習に利用されず、処理もドキュメント内で完結するため、機密性の高い資料でも安心して活用できます。

Acrobat AIアシスタントは、営業活動における「読む」「まとめる」「確認する」をスピーディかつ正確に支える第二の頭脳となり、提案の質とスピードを同時に引き上げる存在です。

技術部門

技術部門では、数百ページに及ぶ技術資料や製品マニュアル、規制文書を日々読み解き、必要な知見を抽出する作業が欠かせません。Acrobat AIアシスタントは、こうした膨大な文書を横断的に解析し、要点や関連情報を迅速に提示することで、技術者の知的労力を大幅に軽減します。特に、複数のドキュメントを同時に参照しながら洞察を得られる点は、独自に小規模なRAG環境を構築するかのように活用でき、エンジニアの現場での実務に直結する大きな強みです。

さらに、Acrobat AIアシスタントはAdobe独自のAI倫理プロセスと厳格なデータセキュリティ規定に基づき開発されており、顧客データを学習に利用することは一切ありません。第三者のLLMがデータを再学習することも禁止されているため、企業の機密情報や特許関連文書などの高秘匿データも安心して扱えます。また、Liquid Modeに裏打ちされた独自のAI・機械学習モデルにより、文書構造を高度に理解し、出典情報を文や段落単位で明示することで、信頼性と監査性を担保します。

これにより技術部門は、単なる効率化を超えて、情報の裏付けを伴った確実な知見獲得が可能になります。Acrobat AIアシスタントは、膨大なドキュメントに眠る価値を安全かつ正確に引き出し、エンジニアが本質的なイノベーションに集中できる環境を実現します。

バックオフィス部門

人事、経理、法務といったバックオフィス部門は、会議の議事録や契約書、規程文書、社内FAQなど、膨大な文書の作成・管理に日々追われています。これらの業務は正確性が求められる一方で時間を奪われやすく、専門性の高い判断業務に十分なリソースを割けないという課題がありました。

Acrobat AIアシスタントは、PDFに加えてWordやPowerPointといった文書形式にも対応し、数百ページ規模の資料であっても瞬時に要約や要点抽出を実現します。例えば、契約書の条項を抜き出して比較したり、議事録からアクションアイテムを整理したりといった作業が大幅に効率化されます。さらに、回答の根拠となる文や段落が明示されるため、ハルシネーションのリスクを抑えつつ、監査性の高い情報管理が可能です。

加えて、AdobeのAI倫理ガイドラインと堅牢なセキュリティ設計に基づき、処理はドキュメント内で完結し、顧客や社員の機密情報が外部に流出するリスクを最小化。バックオフィス特有の秘匿性の高い業務にも安心して利用できます。

Acrobat AIアシスタントは、バックオフィスの「繰り返し作業」を減らし、より高度な判断業務に集中できる環境を実現する“影のパートナー”として機能します。

大塚商会が挑むAI活用、今後の展望について

大塚商会は導入効果を「受注率」や「案件進捗効率」といった数値で厳密に測定し、残業時間や教育効果も副次的KPIとして評価しています。こうした成果の検証を通じて、今後の投資判断や生成AI活用方針の調整に役立てています。

さらに同社は次のステージとして、生成AIを「使う」だけでなく、自社業務に合わせて「育てる」方向へと歩みを進めています。独自のAIエージェント開発に挑戦し、「使う」から「育てる」へ──生成AI活用の未来を切り拓こうとしています。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

AcrobatのAI Assistantについてはこちら。

AI Assistantのデモ動画はこちら。

Acrobatの事例についてはこちら。

官公庁向けの情報ポータルはこちら。